Die deutsche Energiewende setzt stark auf Importe. Wie werden wir importunabhängig und was kostet das?

Inhalt

Nach 100 Jahren Globalisierung beobachten wir eine Verlangsamung des Welthandels, vielleicht sogar einen Rückgang.

Trumps Handelskrieg 2025 ist nur der letzte Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Deglobalisierung.

Schon seit der Invasion der Ukraine 2022 und der Covid-Pandemie 2020 wird über Importabhängigkeiten sinniert.

Die Energiewende setzt hingegen schon immer auf eine sehr hohe Importabhängigkeit: erst russisches Gas, später Wasserstoff.

Doch das scheint sich zu ändern. Die erste neue Energiewende-Studie seit 2021 reduziert die Energieimporte.

Aber selbst im „robusten“ Szenario der neuen Fraunhofer-Studie importieren wir immer noch 20% unseres Energiebedarfs.

Wäre es nicht besser, wenn wir die Energiewende nutzen, um endlich von Energieimporten unabhängig zu werden?

Wie machen wir die Energiewende importunabhängig?

Aber wie kann man es besser machen? Die sehr schlechten Standortfaktoren für Wind und Solar in Deutschland geben einfach nicht mehr heimische erneuerbare Stromerzeugung her.

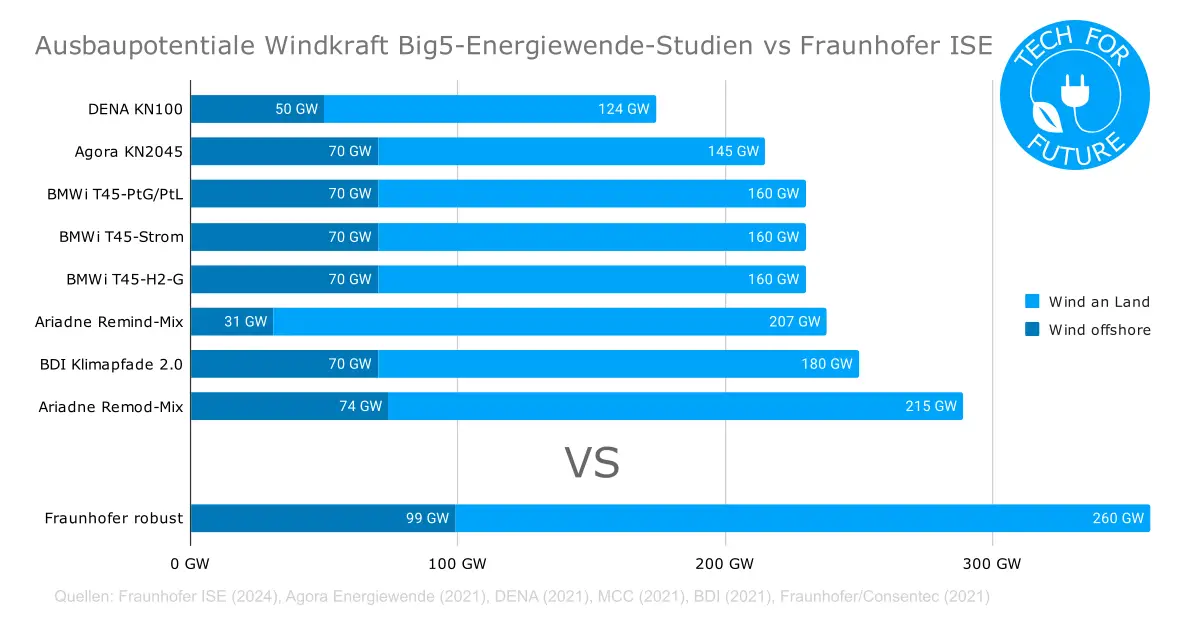

Selbst der geplante Erneuerbaren-Ausbau im möglichst importunabhängigen Szenario „robust“ der neuen Fraunhofer-Studie ist absurd optimistisch. Statt den angesetzten 99 GW (!) Windkraft Offshore wird es wohl eher auf 50 GW hinauslaufen.

Auch die von Fraunhofer angenommenen 260 GW Wind an Land sind ganze 100 GW (!) über dem Median, den die Big5-Energiewende-Studien als erreichbares Ausbauziel annehmen.1

Die in Deutschland bisher geplante Bebauung von 2% der Landfläche mit Windrädern reicht nicht annähernd für solche Kapazitäten, schon allein wegen abnehmender Erträge mit weiterem Zubau.

Alle Energie, die wir nicht im eigenen Land erzeugen können, müssen wir importieren. In einem robusten Szenario mit realistischen Ausbauzielen wäre der Importanteil also deutlich höher als 20%.

Kernkraft macht importunabhängig

Es gibt mit der Kernkraft nur einen klimafreundlichen Erzeuger, der nicht von Importen, Standortfaktoren oder begrenzter Fläche abhängig ist.

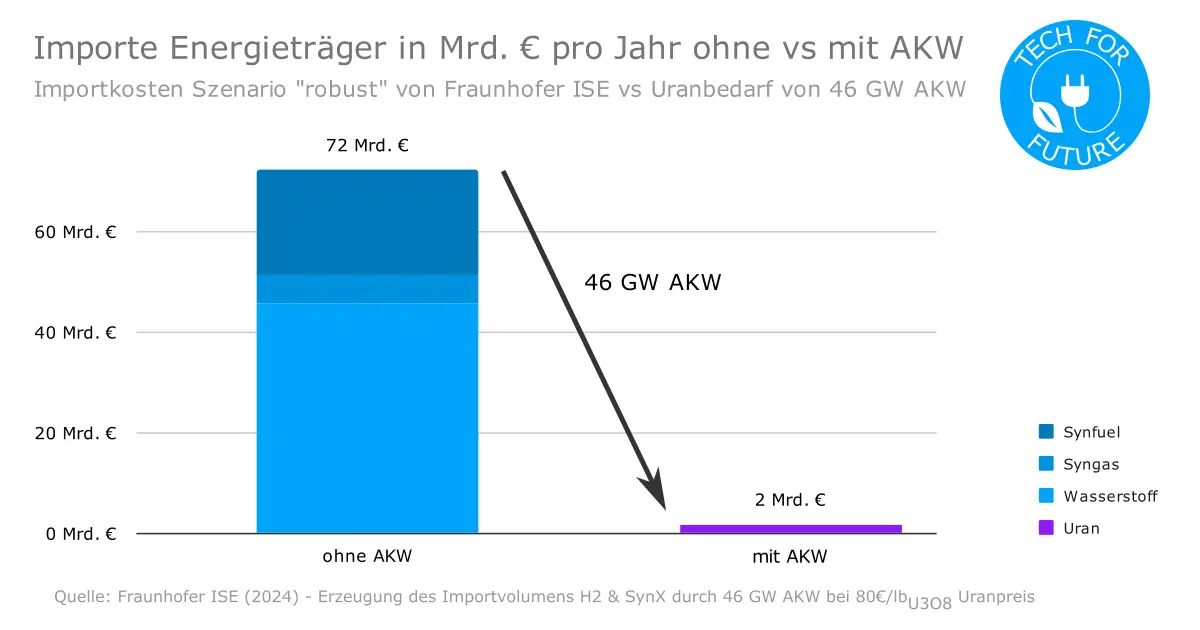

Ja, auch AKW brauchen Importe. Kernenergie gibt es nicht ohne Uran. Und obwohl möglich, wird es wahrscheinlich keine Uranförderung in Deutschland mehr geben.

Aber es reichen Uranimporte von 2 Mrd. Euro pro Jahr, um die Importe von Wasserstoff, Syngas und Synfuels in Höhe von 72 Mrd. Euro pro Jahr mit 46 GW AKW zu ersetzen.

Uran ist günstig, leicht zu transportieren und in vielen Ländern förderbar. Die größten Uranvorkommen gibt es in Australien und Kanada.

Es ist sehr einfach, den Brennstoff für 5 oder 10 Jahre in eine Lagerhalle auf das Kraftwerksgelände zu stellen. Daher fällt es schwer, überhaupt von einer Importabhängigkeit zu sprechen.

Niedrigere Energiekosten durch Importunabhängigkeit

Die Importunabhängigkeit mit AKW gibt es sogar geschenkt. Die inländische Erzeugung von Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen (Synfuel) und synthetischem Methan (Syngas) mit Kernkraft ist günstiger als der Import.

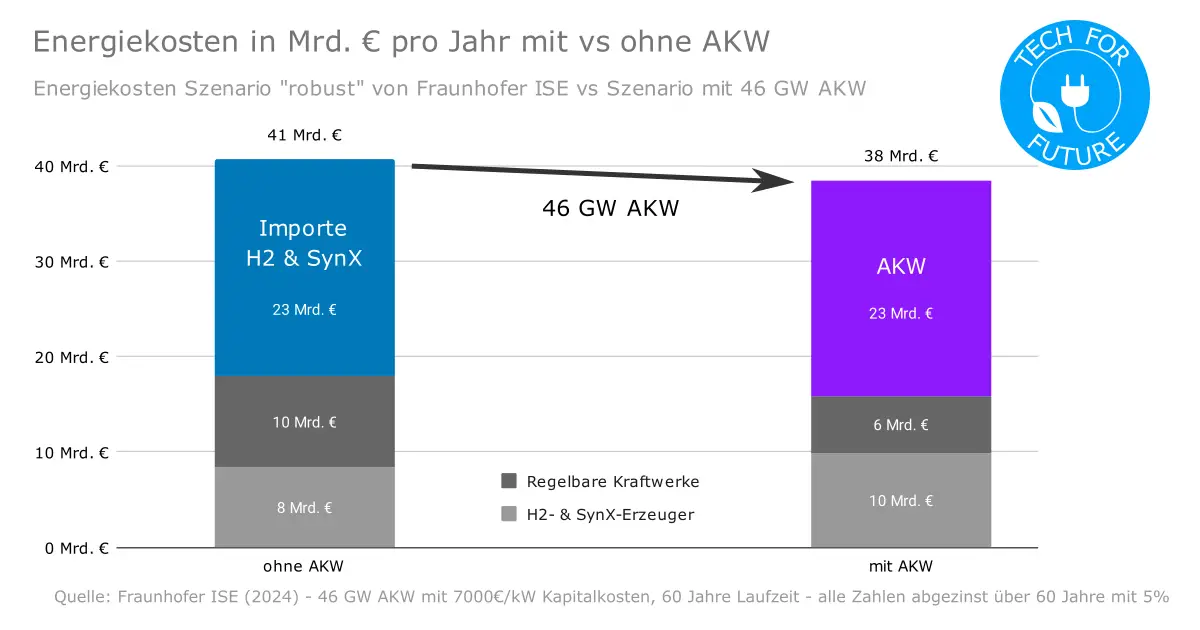

Ja, der Neubau von AKW ist bekanntlich teuer. Die zur Verdrängung von Importen nötigen 46 GW Kernenergie kosten rund 23 Mrd. Euro im Jahr bei 7.000 Euro/kW Kapitalkosten, 5% Abzinsfaktor und 60 Jahren Laufzeit. Die Zahlen entsprechen denen des finnischen EPR-Prototyp Olkiluoto. Das ist deutlich teurer als üblich und entspricht etwa 12 Ct/kWh Gestehungskosten.

Damit lassen sich Importkosten für Wasserstoff und SynX in Höhe von 72 Mrd. Euro pro Jahr nominal vermeiden. Abgezinst mit 5% auf 60 Jahre sind auch das 23 Mrd. Euro pro Jahr.

Mit der gesicherten Leistung von Kernkraftwerken spart man noch rund 4 Mrd. Euro bei der Bereitstellung regelbarer Kraftwerke, muss aber rund 2 Mrd. Euro mehr für Synthese-Fabriken ausgeben.

Diese Zahlen basieren auf der neuen Modellierung eines Energiesystems mit 100% Erneuerbaren des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme. 2 Die detaillierte Berechnung befindet sich am Ende des Artikels.

Zu diesem leichten Kostenvorteil für das AKW-Szenario kommen zusätzlich noch vermiedene Kosten durch weniger H2-Speicher, weniger Batterien und geringeren Netzausbau bei Strom und H2. Das AKW-Szenario ist also bei Betrachtung aller Energiekosten preislich noch attraktiver.

Vergleich mit Modellierungs-Ergebnissen aus Frankreich

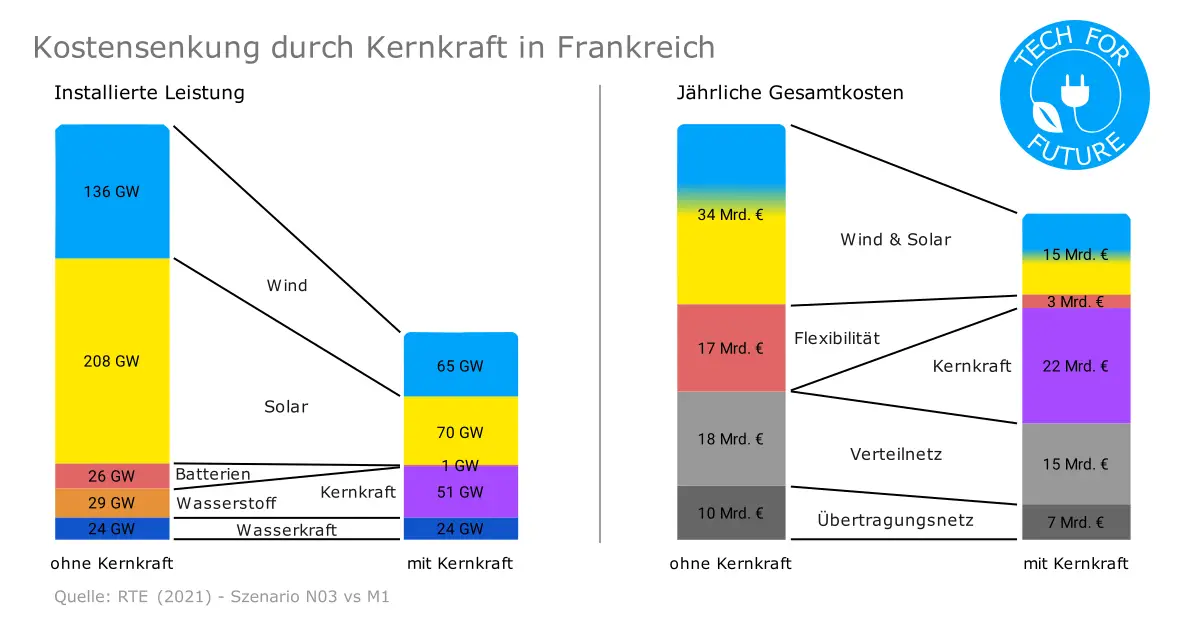

Für unser Nachbarland Frankreich gibt es eine Modellierung, die noch einige zusätzliche Kostenfaktoren berücksichtigt.3

Beim Vergleich der Szenarien N03 (ohne AKW) und M1 (mit AKW) lassen sich zusätzliche Jahreskosten einsparen:

- 19 Mrd. Euro für weniger Wind- & Solarausbau

- 14 Mrd. Euro für weniger Batterien & Flexibilität

- 06 Mrd. Euro für weniger Netzausbau

Das sind weitere 39 Mrd. Euro mögliche Ersparnis pro Jahr. Dabei hat Frankreich sogar bessere Bedingungen als Deutschland durch 24 GW Wasserkraft und Standortvorteile bei Wind und Solar.

Auf die schlechteren deutschen Standortfaktoren und den höheren deutschen Energieverbrauch übertragen wären die Ersparnisse vermutlich noch höher.

Wenn Fraunhofer ein solches AKW-Szenario für Deutschland berechnen würde, müsste der Kostenvorteil für AKW also noch deutlicher sein.

Und die Vermeidung von Kosten ist ja nur ein Grund, um Importe zu vermeiden. Mindestens genauso schwer wiegt das Ausfallrisiko, siehe Energiekrise.

Die hohe Importabhängigkeit der Energiewende

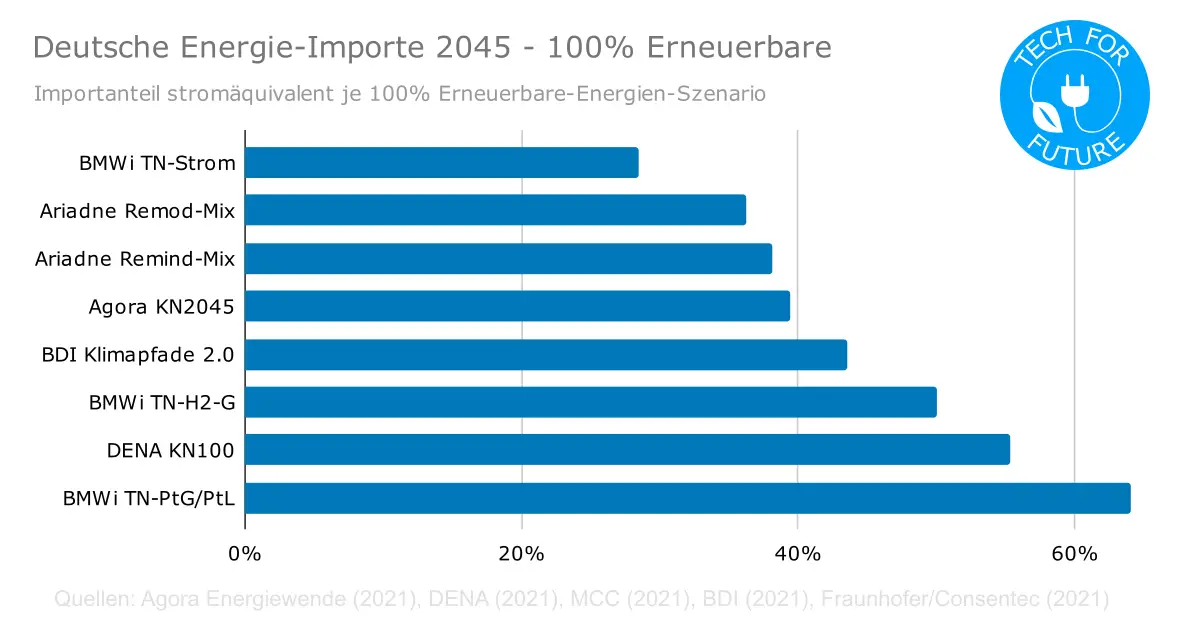

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Importunabhängigkeit kein Ziel der Energiewende ist. Alle Big5-Energiewendestudien rechnen mit einem hohen Importanteil von einem bis zwei Drittel des Energiebedarfs ab 2045/2050.

Auch heute ist Deutschland im Energiesektor stark importabhängig. Rund zwei Drittel des Energiebedarfs importieren wir als Kohle, Erdöl und Erdgas mit Kosten in Höhe von rund 80 Milliarden Euro pro Jahr.

In Zukunft sollen Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe (Synfuel) und synthetisches Methan (Syngas) importiert werden. Die Kosten dieser Energieträger pro kWh sind aber viel höher als die von Erdöl und Erdgas.

Angenommen wir schaffen es durch die Energiewende den Importanteil von zwei auf ein Drittel des Energiebedarfs zu senken. Wenn aber die Energieträger doppelt so teuer sind, sind wir genauso importabhängig wie vorher.

Und das ist eine extrem optimistische Annahme. Wahrscheinlicher ist, dass der Importanteil nur auf 50% sinkt und die Kosten der synthetischen Energieträger viermal so hoch bleiben wie die von fossilen.

Fraunhofer: Erste Energiewende-Studie seit dem Ukrainekrieg

Die Big5-Energiewendestudien wurden alle vor dem Ukrainekrieg geschrieben. Damals war uns die Importabhängigkeit egal. Wir dachten China, USA und selbst Russland wären zuverlässige Handelspartner.

Umso spannender ist es, die erste neue Energiewendestudie seit dem Ukrainekrieg zu lesen: „Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem“ des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme.

Tatsächlich gibt es in der Modellierung von 2024 ein neues Szenario „robust“, welches das 100% erneuerbare Energiesystem resilienter gegenüber Importen machen soll.

Trotzdem ist der Importanteil in diesem Szenario immer noch bei 20%, wenn man die von Fraunhofer ISE angesetzten Wirkungsgrade zugrunde legt. 4

Diese Importe kosten pro Jahr 72 Mrd. Euro, wenn man die von Fraunhofer ISE angesetzten Preise für Wasserstoff, Synfuel und Syngas zugrunde legt.

Wir sind also selbst mit einer „robusten“ Energiewende kaum weniger importabhängig als heute mit 80 Mrd. Euro fossilen Importen pro Jahr.

Was für eine verpasste Gelegenheit den Oligarchen dieser Welt den Geldhahn zuzudrehen und stattdessen in die eigene Energiewirtschaft zu investieren.

Fazit: Selbst erzeugen statt importieren

Wenn wir sowieso unser Energiesystem komplett umbauen, sollten wir darauf achten nicht in neue Energie-Abhängigkeiten zu geraten.

Es ändert nichts, wenn wir heute 80 Mrd. Euro pro Jahr an Öl-Autokraten und Gas-Oligarchen zahlen und in Zukunft 80 Mrd. Euro pro Jahr für Wasserstoff ausgeben.

Das gilt umso mehr, wenn die heimische Erzeugung mit Kernenergie sowieso günstiger ist und die Wirtschaft durch Investitionen im eigenen Land gestärkt wird.

Es ist auch völlig egal, ob du Kernenergie oder Wind und Solar persönlich bevorzugst. Um Importe zu vermeiden müssen wir sowieso alles maximal ausbauen.

Wenn wir ohne Not auf Atomkraft verzichten, bleiben wir bis ans Ende aller Tage abhängig von Energieimporten.

Exkurs #1: Fraunhofers inkonsistente AKW-Modellierungsannahmen

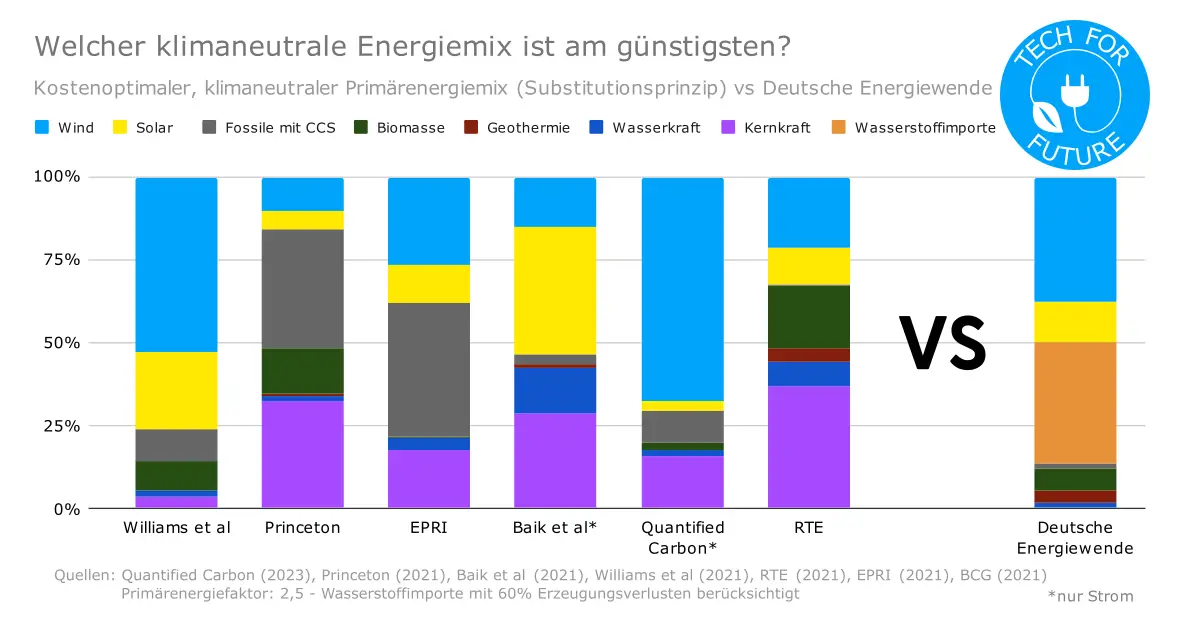

Fraunhofer ISE hat in der neuen Studie sogar erstmals einen Modelldurchlauf mit AKW gemacht. Das Modell befindet AKW aber als zu teuer, obwohl internationale Studien einen AKW-Kostenvorteil berechnen.

Warum baut das Fraunhofer-Modell keine AKW im kostenoptimalen Energiemix, obwohl die Kostenvorteile eines gewissen Anteils Kernkraft bekannt sind? Das ist für Außenstehende wie mich leider völlig intransparent.

Ein Grund könnte sein, dass Fraunhofer mit sehr hohen AKW-Kapitalkosten von 9.000€/kW gerechnet hat. Es ist unklar, ob sie auch einen Modeldurchlauf mit 6.900 €/kW gemacht haben, das sind die Kapitalkosten von Olkiluoto. Aber selbst bei 9.000 €/kW sollte der Kostenvorteil des AKW-Szenarios deutlich sein.

Einen Hinweis auf eine mögliche Erklärung gibt eine andere Studie von Fraunhofer ISE, die eine Auslastung der AKW von nur 23% annimmt. In Deutschland lag dieser Kapazitätsfaktor in der Vergangenheit hingegen bei 90%!

Während die AKW also nach dem Modell von Fraunhofer die meiste Zeit still stehen, dümpeln die Elektrolyseure und Methaniseure im Fraunhofer-Szenario „robust“ auch nur bei 25%-28% Auslastung herum.

Wahrscheinlich erlaubt das Modell von Fraunhofer ISE keine Erzeugung von Wasserstoff, Syngas und Synfuel durch Kernkraft. Sonst wären die AKW nämlich rund um die Uhr maximal ausgelastet.

Das Szenario „AKW statt Importen“ scheint das Fraunhofer-Modell nicht berechnen zu können. Sonst wäre wahrscheinlich ein mittelhoher AKW-Anteil als Ergebnis herausgekommen, wie in anderen Modellierungen auch.

Exkurs #2: Kostenberechnung AKW-Szenario statt Fraunhofer-Importe

Lass uns überschlagsweise die Kosten berechnen, um mit AKW alle Fraunhofer-Importe zu ersetzen. Das ist möglich, weil die Substitution von Kraftstoffen keine komplexe Strommarktmodellierung erfordert.

Diese zusätzlichen Kosten eines AKW-Szenarios lassen sich dann mit den vermiedenen Importkosten des Fraunhofer-Szenarios „robust“ vergleichen.

Fraunhofer ISE erwartet für das Jahr 2045 folgende Importe und zur Erzeugung nötigen Strombedarf laut der im Studienanhang angegebenen Wirkungsgrade:

- 218 TWhth Wasserstoff erfordert 316 TWhel Strom (69% Wirkungsgrad

- 20 TWhth Syngas erfordert 44 TWhel Strom (46% Wirkungsgrad)

- 68 TWhth Synfuel erfordert 147 TWhel Strom (47% Wirkungsgrad)

Wir bräuchten also 507 TWhel Strom für die heimische Erzeugung der Importmengen. Das lässt sich aber noch deutlich optimieren. Laut Fraunhofer müssen beträchtliche Mengen Wasserstoff und Syngas verstromt werden um Dunkelflauten zu überbrücken

Es macht natürlich keinen Sinn Wasserstoff verlustreich zu verstromen während man gleichzeitig Wasserstoff verlustreich erzeugt. Stattdessen wird die H2/SynX-Erzeugung während Dunkelflauten abgeregelt und AKWs speisen direkt Strom ins Netz. Das macht die Fraunhofer-Modell sowieso schon so.

Natürlich sinkt dadurch der für Elektrolyse verfügbare Kapazitätsfaktor der AKW. Aber dadurch vermeiden wir die schon genannten Verluste bei der H2/SynX-Erzeugung und zusätzlich folgende Verluste bei der H2/SynX-Verstromung:

- 166 TWhth Wasserstoff verstromt zu 66 TWhel (40% Wirkungsgrad)

- 74 TWhth Syngas verstromt zu 42 TWhel (56% Wirkungsgrad)

Leider lässt sich die verlustreiche Verstromung der kostbaren Energieträger nicht vollständig vermeiden, weil die Kernkraftwerke nicht genug Leistung haben um die Spitzenlast zu decken. Eine konservative Annahme ist mit ungefähr einem Drittel der gesicherten Leistung die Hälfte der verstromten 108 TWhel direkt durch Atomstrom zu ersetzen. Die verbleibenden ~100 GW für Spitzenleistungen werden zwar zur Lastdeckung gebraucht, aber die größere Strommenge befindet sich erfahrungsgemäß im unteren Drittel des Lastbereichs.

Das sind also 54 TWhel vermiedene Verstromung. Davon können maximal 43 TWhth auf Methan entfallen. Mehr Methan-Importe und Eigenerzeugung gibt es nämlich in dem Fraunhofer-Szenario gar nicht. Zusätzlich lassen sich 73 TWhth Wasserstoff einsparen.

Von den 507 TWhel Strombedarf verbleiben 306 TWhel plus 54 TWhel für die Verstromungs-Substitution. Um diese verbliebenen 359 TWhel pro Jahr zu erzeugen brauchen wir 46 GW Kernkraftwerke. (zum Vergleich: Frankreich hat 63 GW Kernkraftwerke, aber deutlich schlechter ausgelastet als deutsche)

46 GW AKW mit 7.000€/kWh Kapitalkosten erfordern Investitionen von 329 Mrd. Euro. Abgezinst mit 5% auf 60 Jahre Lebensdauer sind das 1.043 Mrd. Euro. Die Betriebskosten sind rund 2% der Kapitalkosten pro Jahr und Brennstoffkosten weitere 3%. Abgezinst mit 5% auf 60 Jahre Lebensdauer sind das zusätzlich 311 Mrd. Euro.

Die AKW kosten also rund 23 Mrd. Euro pro Jahr über 60 Jahre Lebensdauer. Demgegenüber stehen Importkosten:

- 46 Mrd. Euro für 218 TWhth Wasserstoff zu 210 €/MWhth

- 06 Mrd. Euro für 20 TWhth SynGas zu 275 €/MWhth

- 21 Mrd. Euro für 68 TWhth SynFuel zu 305 €/MWhth

Das sind 72 Mrd. € pro Jahr nominal. Abgezinst mit 5% auf 60 Jahre bleiben noch 23 Mrd. Euro pro Jahr.

Mit 46 GW AKW vermeidet man den Bau von 46 GW regelbaren Gaskraftwerke. Das spart 4 Mrd. Euro pro Jahr.

Andererseits müssen mehr Synthese-Fabriken gebaut werden, um alle Importe zu ersetzen. Die höhere angenommene Auslastung bereits projizierter Elektrolyseure in Höhe von 70% und SynFuel-Erzeuger in Höhe von 80% reicht nicht aus. Das verursacht rund 2 Mrd. Euro jährlicher Mehrkosten.

Bei den von mir berechenbaren Zahlen gibt es also nur einen leichten Kostenvorteil für das AKW-Szenario in Höhe von 3 Mrd. Euro. Dazu kommen aber noch viele Kosteneinsparungen, die ich ohne das verwendete Modellierungstool nicht berechnen kann.

Exkurs #3: Weitere Kostenvorteile, Optimierungen & Sensitivitäten

Um die Einsparungen bei Netzen, Batterien, Wind und Solar zu berechnen, müsste man einen neuen Modelldurchlauf machen. Es steigt auch der Wirkungsgrad der Synthese-Fabriken durch die gleichmäßigere Nutzung und man braucht weniger Gasspeicher. All das sind zusätzliche Kostenvorteile des Kernkraft-Szenarios.

Eine zusätzliche Optimierung wäre es Abwärme von AKW zum Heizen zu nutzen. Das würde die Effizienz gegenüber Wärmepumpen erhöhen. Selbst Niedertemperaturprozesswärme könnte ausgekoppelt werden. Das wäre deutlich effizienter als per Wasserstoff oder Hochtemperaturwärmepumpen.

Höhere Importpreise würden das AKW-Szenario ebenfalls attraktiver machen. Hier darf man nicht vergessen, dass Fraunhofer nur ein Wetterjahr betrachtet. In schlechten Wetterjahren dürften die Importpreise aufgrund von Knappheit für SynX/H2 überproportional steigen, während sie in guten Wetterjahren nicht im gleichen Verhältnis fallen.

Auch gibt es exogene Preisschocks, die nicht von einem Modell vorhersehbar sind. Trumps Handelskrieg und Putins Ukrainekrieg sind nur zwei Beispiele dafür. Ein möglicher Taiwankrieg ist eine weitere solche Wildcard, die die Importabhängigkeiten der Energiewende bei Photovoltaik, Batterien und seltene Erden offenlegen würde.

Und nicht zuletzt sollte man bei den postulierten Ausbauzielen von starken Erneuerbaren-Befürwortern wie dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme Vorsicht walten lassen. 99 GW Offshore-Wind-Ausbau sind sagenhaft unrealistisch. Wenn wir die tatsächlich von der Bundesregierung geplanten 70 GW Offshore Wind ausbauen, steigen die Importkosten bereits auf 176%!

Fraunhofer macht leider in der Studie keine Angaben zum im Modell verwendeten Abzinsfaktor. Bei den CO2-Vermeidungskosten auf Seite 81 bezieht sich Fraunhofer auf Abzinsfaktoren von nur 0-1%! Das sind absolut unrealistische Zahlen und ich glaube auch nicht, dass damit im Modell gerechnet wurde. Bei 0% Abzinsfaktor wäre der Kernkraft-Anteil nämlich 100%.

Realistische Abzinsfaktoren beginnen bei 3% für Projekte mit minimalem Risiko. Die in meiner Rechnung verwendeten 5% Abzinsfaktor sind ein üblicher Wert für staatlich geplante Infrastruktur-Großprojekte. In einer anderen Veröffentlichung verwendet Fraunhofer ISE Abzinsfaktoren von 5-6%. 5

Je niedriger der Abzinsfaktor, desto geringer sind die AKW-Kosten im Vergleich. Bei 7% Abzinsfaktor wäre das AKW-Szenario in der obigen Berechnung etwas teurer, ohne Berücksichtigung der in diesem Abschnitt genannten weiteren Kostenvorteile.

Quellen

- Szenarien zur Klimaneutralität: Vergleich der „Big 5“-Studien Ariadne (2022)

- Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem Fraunhofer ISE (2024)

- Energetische Zukunftsperspektiven 2050 RTE (2021)

- Importe als Stromäquivalente – wie viel Strom inländisch zur Substitution erzeugt werden müsste

- Stromgestehungskosten erneuerbare Energien Kost (2024)